『いすみ・中滝の家』外部足場解体

工事も終盤を迎えている「いすみ・中滝の家」の現場記録。

外部足場が解体された。

2階建てだが平屋建てに近い外観のこの家の外部足場解体に掛かった時間は、作業開始から積み込み完了まで作業員2人で約2時間だった。

足場材の総重量は約3tとのこと。

足場解体と同時に始まった浄化槽の埋設工事。

浄化槽からU字溝までの距離は長いが、午前中にはほぼ完了した。(菅沼)

『いすみ・中滝の家』仕上げ工事・1

木工事が完了して、仕上げの工事が始まった現場の様子。

天井のクロスを張っている内装職方。

この後、吹き抜けの天井クロス張りという難関が待っている。

写真は、小さくて軽いアルミ製のローリングタワー。

転倒防止のアウトリガーが出ている。

仕上げ工事で出番が廻ってくる。

木工事の時には、ボードで壁がふさがる前であれば梁に足場板を掛けることが出来る。

ボードが張られても、45×105などを受け材として壁にビス留めすれば足場板は掛けられる。

クロス張りの工程ではそれが出来ないのだ。

外では外部の配管工事が行われている。

本来なら外部足場を外してからの作業がやり易いのだが、工程には職方の他の仕事の都合も影響する。

職方の都合には臨機応変で臨むことが町場の現場では必要だと考えている。(菅沼)

『いすみ・中滝の家』外壁工事

「いすみ・中滝の家」の外壁工事の途中経過です。

メンテナンスフリーであることを優先して、金属系サイディングを採用しています。

窯業系サイディングに対して金属系サイディングは劣化するシーリング部分が少なく、色褪せもし難いという特徴がありますが、窯業系ほど多様な柄はありません。

このサイディングの裏にはウレタンが塗布されていて、まっ平らです。

そのため、外壁の通気を取るための木擦り(7×40)を横胴縁(24×48)の下に取り付けているのが分かります。(森山)

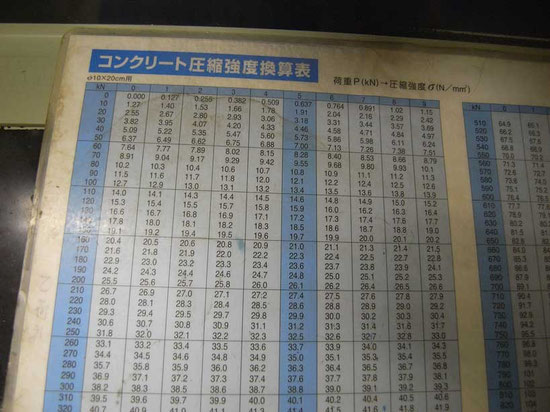

『いすみ・中滝の家』基礎コンクリート4週強度

先日行われた4週強度圧縮試験の記録。

ここは生コン工場の試験室である。

水中封かん養生の水槽から取り出した供試体を試験機にセットして、圧縮する。

縦に細かいひび割れが入っているのが確認できる。

呼び強度24くらいのコンクリートでは、高強度コンクリートのような爆裂は起こらない。

最高値記録用の赤い針は239kNを指している。

供試体の寸法から、単位面積当たりの強度を割り出す。

この表を見れば、一目で分かる。

239kN→30.4N/m㎡である。(菅沼)

『いすみ・中滝の家』上棟

「いすみ・中滝の家」上棟の記録。

前日までの雨が上がり、好天に恵まれた。

天候だけは努力のしようが無い。運任せだ。

平屋建ての構造なのだが、屋根の面積が大きい。

垂木は定尺物で3本継ぎとなる。

作業量が結構あり、また日が短いこともあって、日中目一杯の時間が掛かった。

この日最後の吊り上げとなる野地板。

軒先部材まで予定の全てが終わった。

明日は朝一番でルーフィング敷きがある。

軒・ケラバを三尺ずつ出した5寸勾配の屋根で、ゆったりとした外観になることを意図している。(菅沼)

「いすみ・中滝の家」生コン打設

先月末に「いすみ・中滝の家」の生コン打設がありました。

配合の設計条件は呼び強度24、スランプ18、粗骨材の最大寸法25、セメントの種類Nです。

しばらく見学していた90歳のおばあちゃんは、むかし大原の海岸のテトラポット製作に携わったそう。コンクリート工事が懐かしいと興味津々でした。

「いすみ・中滝の家」地盤調査

ここの土地には杉の大木16本が生えていた。

住宅の建設の邪魔になるため伐採されたのだが、伐根の跡にわずかに家が掛かるのが気になっていた。

これは伐採前の敷地。

隣地境界線の近くに杉の巨木が立っている。

チェーンソーとパワーショベルによる伐採・伐根の様子。

空が見えて、敷地が明るくなった。

隣地境界線付近に生えていた杉の根の様子。

根同士が絡み合って、パワーショベルで揺すっても容易に動かない。

伐根から2ヶ月が経って、昨日の地盤調査となった。

隅が1点、自沈層が深かったが、50cmずらして測定したら支持地盤に1mで当たった。

根伐りのときに重点的に砕石置換・填圧を行えば不同沈下は回避されるだろう。